Os Tremembés, extinto após muitas batalhas

Olá, que bom ter você aqui.

Isso siginifica que você tem muito interesse em conhecer sobre os Tremembés do delta do Parnaíba.

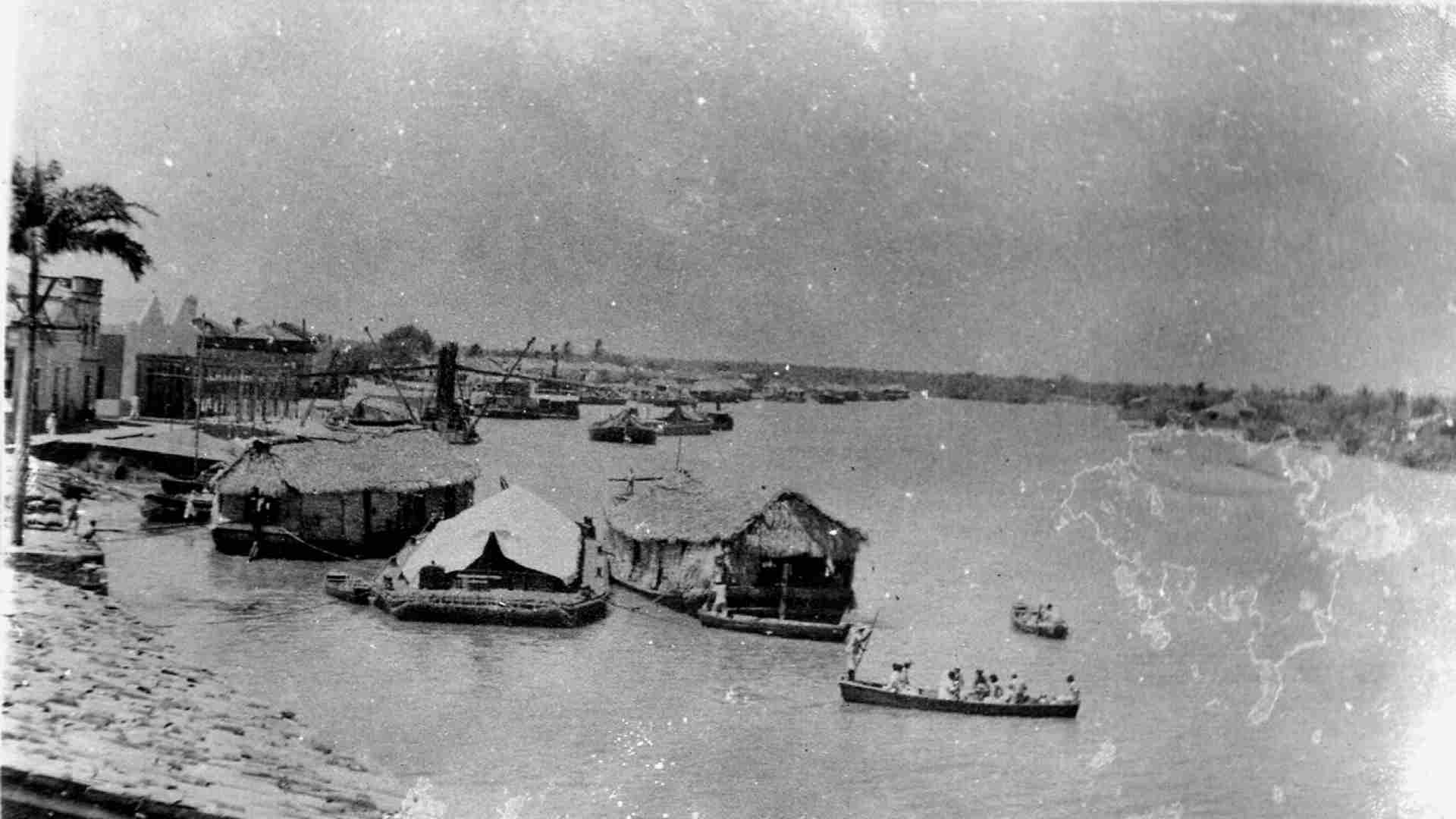

Vamos tratar agora de como viviam os habitantes do delta do Parnaíba quando da chegada dos europeus.

Os povos que habitavam a região do delta do Parnaíba eram os tremembés.

Sobre este povo bravo, valente e resistente até o fim, vamos destacar algumas características.

O objetivo é mostrar como nossos hábitos culturais são marcados pela presença Tremembé atualmente.

Para isso vamos usar o livro “A província dos Tremembés ” do escritor e historiador parnaibano Diderot Mavignier.

Neste post você vai conhecer muitos detalhes deste povo.

Vamos listar várias perguntas com respostas que trazem informações que você só terá no livro do Diderot.

Vamos iniciar destacando aspectos socioculturais dos Tremembés.

Aspectos socioculturais dos tremembés no delta do Parnaíba

Segundo Mavignier:

Os tremembés falavam um dialeto derivado do tupi-guarani amazônico (pag.28). Possuíam características peculiares destoantes dos demais índios do Brasil, além do olhar estranho que intimidava. Quando falavam, tremiam com a voz; quando cantavam, não articulavam pronúncias, eram cantos garganteados (pag. 29).

Estas características nos fazem refletir sobre nossa forma de falar atualmente, será que temos traços dessa influência em nosso sotaque? É um ponto a se pesquisar. Deixo aí uma sugestão de tema para nossos pesquisadores.

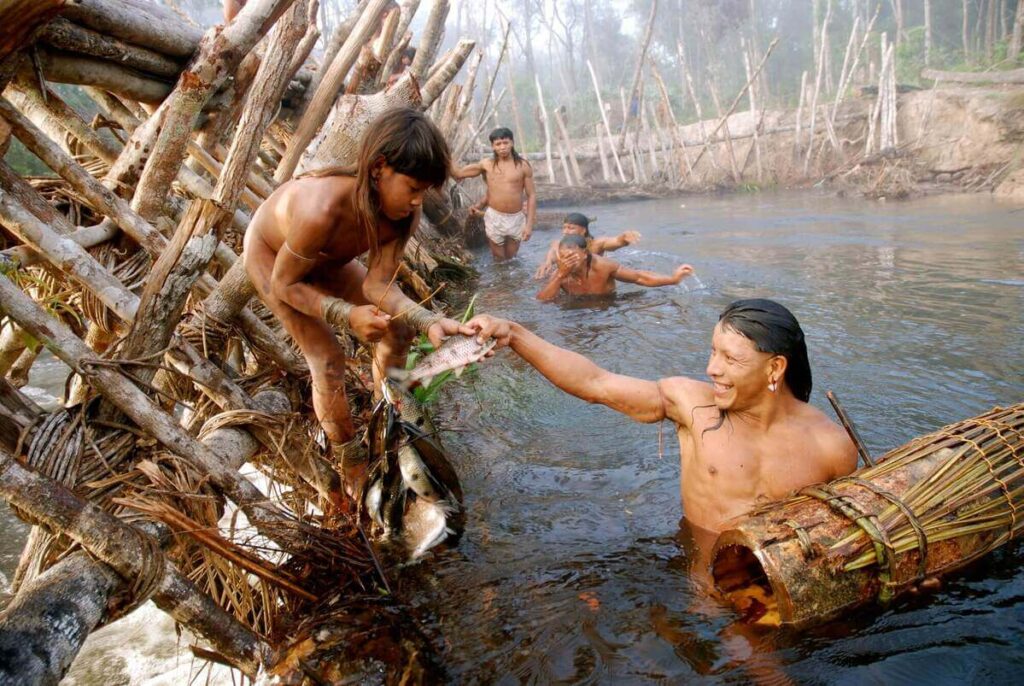

Agora veja como era a relação dos Tremembés com o mar, os seus modos de pesca.

Não tinham visão funcional do alto mar – o mar de fora; não usavam a vela e o leme, pescavam olhando as belas praias – o mar da terra– em canoas cavadas em troncos leves de árvores como o jatobá, confeccionadas pelos carapinas, ou mirarupançára (Pg. 31).

Mavignier cita o historiador Paulino Nogueira para destacar como os tremembés eram exímios pescadores de tubarões. E na descrição a seguir você vai notar o tamanho da valentia deste povo que em pequenas canoas aventuravam-se mar adentro:

Ao pressentirem a presa, arrojavam-se ao mar com um pau biapontado, de tamanho adequado; preso ao meio numa corda comprida, cuja extremidade era fixada à frágil embarcação. Quando o tubarão investia, esperava o pescador calmamente e, logo que abria a larga boca, ajustava convenientemente o pau entre as mandíbulas, de modo que, ao fechar violentamente para segurar o braço do índio, o pau se cravava fortemente numa e noutra mandíbula. Isto feito, restava rebocar a fera para a terra, depois morta a puladas (pag. 31)

Você consegue imaginar esta cena?

Tamanho esforço e coragem devia ter muita importância para esta gente. Do ipiru, como chamavam o tubarão, dele retiravam os dentes que serviam como ponta das flechas, e também como moeda de troca com os índios do interior, pois podiam trocar por farinha de mandioca, tabaco e outros produtos.

Esta habilidade manual e a frieza que este mergulhador tem para encarar um tubarão deve ter uma fonte de sabedoria e conhecimento técnico.

Para os tremembés da praia, o velho pescador era admirado pela sua experiência nas coisas do mar, nos saberes da confecção das canoas, e jangadas e de todos os instrumentos para a pescaria. Sabia olhar o céu e o mar, e determinar a hora de entrar lá fora. Era líder dentro da embarcação, mas que não se traduzia em submissão dos demais tripulantes. Os jovens desde cedo se habituavam a conviver com o mar e seus perigos, e com todos os afazeres do cotidiano da pesca (pag. 32)

Mas como este povo se organizava e como vivia? Como eram suas casas, que recursos usavam para construir suas moradias?

Mavignier responde pra nós estas perguntas agora:

No litoral construíam suas moradias, em tabas cercadas de paliçadas, casas de arcabouço de varas e cobertura de palha, chamadas sambaquis, nome dado pelos depósitos de restos de esqueletos de conchas encontradas nos seus sítios. Eram locais sagrados, que deveriam estar livres de males. Uma taba, ao sofrer ataque de algum inimigo, ou sendo infectada por alguma doença, deveria ser abandonada, e assim, os índios partiam a procura de outro lugar. A aldeia abandonada passava a ser uma tapera, que tinha uma terrível influência, local aonde uma alma mesmo forte não poderia resistir (pag. 34).

Com relação aos materiais que os tremembés usavam para construir suas moradias vejamos a explicação a seguir:

Também no litoral, podiam se servir de todas as riquezas dos mangues. Deles, retiravam a madeira para as suas moradias, para a construção de caiçaras e currais de peixes, além de lenha para acender suas foqueiras. À sombra dos manguezais, os índios podiam se deliciar com caranguejos, siris, camarões, peixes, ostras, além de diversos moluscos e mariscos. Extraíam mel de colmeias de abelhas selvagens que frequentavam as flores do mangue-siriúba(pag. 34).

Outra árvore de grande importância na construção de suas moradias, era a carnaúba. Cujo significado da palavra para os tremembés era “árvore que arranha”. Também era chamada de “cuandu”, pois quando nova parecia um porco espinho assanhado para se defender. E no tupi antigo poderia ser a “karaua’iwa” dos tremembés. Algo te fez lembrar dos cários? Leia o artigo sobre Descobrimento do Brasil há 1100 a.C pode ter sido aqui.

A carnaubeira era de grande utilidade na construção de suas moradias, cercas e currais de peixe. Enterradas em terrenos de água salgada chega a petrificar. O tronco formava a estrutura da casa, enquanto os talos e folhas serviam para a cobertura, amarrada com cordas produzidas a partir da casca(pag, 35).

Vou destacar agora alguns dos benefícios da Carnaúba para os tremembés(pag. 35):

Das folhas faziam o “urú”, cesto com alças que os índios traziam a tiracolo no delta do Parnaiba.

Das raízes faziam um estimulante sexual, aumentando a capacidade física e a força dos músculos.

Já o palmito da carnaúba jovem era muito apreciado sendo muito nutritivo, do qual produziam gomas e vinho.

Do fruto verde faziam um nutritivo mingau. Torravam a polpa do fruto que, depois de reduzido a pó, faziam uma bebida como o café.

E com relação as doenças você já deve ter ouvido falar como os índios as tratavam. Por isso vamos focar aqui somente na forma como os tremembés encaravam os males.

Os tremembés possuíam boa saúde, não havia sífilis, alcolismo, moléstias endêmicas e epidemias. Mas ao perceber que o doente não tinha cura, era acertado, inclusive com o enfermo, com golpes de tacape.

E entre as ervas medicinais mais usadas pelos tremembés vamos destacar algumas agora (pag. 42):

Ervas Medicinais usadas pelos tremembés no delta do Parnaiba

- O jaborandi era usado como tônico e diurético

- Alecrim, estomacal e estimulante

- O fumo era aplicado nas picadas de cobra

- A malva era usada para inflamações

- O guajerú, arbusto frutífero rasteiro que era cozinhado as folhas e tomado como remédio para reumatismo

- O Angelim e a guaçatonga usados como antídoto contra o veneno da cobra jararaca

- A quinina era usada para malária ou paludismo, encontrada na casca da cinchona

- Oléo de copaíba usado como cicatrizante

- A aspirina usada como analgésico que saiu da casca do salgueiro

- A semente de andiroba usada para inflamações

- A semente de sucupira usada para dores do corpo e da garganta

- O jenipapo, que em tupi significava a planta que serve para pintar, era bastante empregada contra anemia por conter elevado conteúdo de ferro.

- A raiz do mangue usada para fazer chá contra a diarreia.

Você pode estar se perguntando como os índios descobriam tantas plantas e com tantas propriedades medicinais. Para você ter uma ideia e matar sua curiosidade vou destacar dois exemplos e você vai perceber como era simples. Este exemplo está na pagina 43 de livro de Mavignier:

A Cobra e o Lagarto

Os índios eram grandes observadores da natureza. Numa aldeia observaram que na briga entre o lagarto e jararaca, cobra levava a melhor. A picada da cobra deixava o lagarto perto da morte. Fugindo da briga, o lagarto procurava remédio e mastigava folhas de uma planta, a guaçatonga, a Casearya sylvetris, conhecida com o erva-do- lagarto, caroba entre outros nomes.

E assim o índios acompanhavam toda a briga e descobriam que podia também se beneficiar deste recurso. Observavam que animais machucados se roçavam em casca de uma árvore, e deste modo descobriram o poder cicratizante do óleo de copaíba.

E quando precisavam fabricar suas armas: arcos, machados, lanças, os tremembés tinham técnicas ambientadas ao litoral. Veja como eram fabricados estes instrumentos agora. Onde encontravam materiais, que tipo de plantas eram utilizadas e como era feito o preparo.

Vamos começar falando sobre como eles produziam o fogo e destacar em seguida as armas usadas pelos tremembés .

O fogo era obtido por fricção de bastonetes adequados, e no litoral, utilizavam, também, madeiras trazidas pela maré para acenderem suas fogueiras.

Usavam como instrumento de defesa e caça uma estaca pontiaguda endurecida a fogo, a azagaia; o arco (ibirapara); a flecha feita de bambu fino ( o taguari); o cacete (uyba); machado de pedra ( a iramungatu); e o tacape (a ibirapema) (pag. 43).

Quando fala em índio, uma das primeiras imagens que vem a mente é a do arco e flecha. Mas pouco sabemos como era produzido estes instrumentos. Por isso vamos detalhar como os tremembés fabricavam essas armas.

O arco era fabricado com madeira que hoje se chama pau d’arco, o ipê amarelo, o piúva. A corda para o arco era retirada da palmeira tucum, tida como resistente, da qual, também, se faziam linha e rede para pesca e rede de dormir (pag.43).

Para explicar a fabricação dos machados dos tremembés Mavignier cita Padre Yves d’Evreux. E diz o seguinte (pag. 45):

Os tremembés têm o costume mensal de velar toda noite fazendo seus machados até ficarem perfeitos, em virtude de supertição que nutriam, de que, indo para a guerra armados com tais instrumentos, nunca seriam vencidos e sim vencedores.

Mavignier afirma ainda que após confeccionarem os machados de pedra, eles os colocavam em galhos bifurcados do cajueiro, galhos que, ao crescerem e engrossarem, fixavam-nos na madeira. Retirados da árvore, já tinham o cabo engastado, formando um conjunto estável.

Diante da explicação acima surgem outras perguntas. Surgem outras curiosidades que buscamos as respostas no livro de Mavignier. Acompanhe as perguntas seguintes:

Como os tremembés praticavam a caça e a pesca no delta do Parnaíba?

A pesca e a caça eram os maiores recursos dos tremembés e tinham maior prazer pela pesca. Para a qual usavam espinhos tortos que lhe serviam de anzóis, além das armadilhas como o landuá, a caiçara, o puçá, e misturas de plantas, como o timbó, que lançadas na água, adormeciam os peixes.

Quais eram e como eram estes instrumentos usados para a pesca dos tremembés?

A gamboa era uma vala que se fazia dentro d’água onde se catava o peixe tampando a entrada, quando a maré vazasse e, assim, despescar.

jiquiri era uma espécie de cesto comprido e afunilado tecido de cipós

Como os tremembés praticavam a caça?

Eles caçavam animais selvagens com arco e as flechas, zarabatana e armadilhas, entre elas a arapuca, o alçapão, e outras como o fojo, que era uma cova funda cavada no chão, coberta de galhos e folhas que enganavam a presa.

Nas zarabatanas, sopravam dardos envenenados com o “curare”, veneno muito violento, de ação paralisante, extraído da casca de certos cipós, mistura guardada em sigilo, mas que estrangeiros conseguiram patentear em 1940. Com o curare os índios também ervavam sua flechas.

Como eles encontravam suas presas?

Eles sabiam reconstituir as formas e movimentos das presas invisíveis pelas pegadas, ramos quebrados, chumaços de pelos, plumas emaranhadas, odores deixados. Aprenderam a farejar, interpretar e classificar pistas dos animais em caça, nos bosques e nas clareiras de ciladas.

Quais eram os alimentos pescados e caçados pelos tremembés no delta do Parnaíba?

Eram ostras, caranguejos, aruanãs, peixes, o guaragupá ou manati (peixe-boi), veados, porco-do-mato, antas, macacos, tamanduás, preguiças, pacas, capivaras, cotias e diversas aves (pag. 47).

Você já ouviu falar da embira? Você sabe para que serve uma embira?

A embira era uma corda feita de fibras de algumas árvores que servia para amarrar os produtos da caça ou da pesca enfileirados e pendurados a tiracolo ou na cintura para serem transportados. Assim as mãos continuavam livres pra continuar pescando ou caçando.

Os tremembés tinham estoque de alimentos?

Os tremembés do litoral geralmente não estocavam nenhum alimento para o dia de amanhã.

E como esse povo fazia para sobreviver caso não encontrasse alimento?

Ao se depararem com um sítio abundante, cada um comia o equivalente a cinco homens. Em lugares escassos de alimento, podiam passar quatro ou cinco dias, apertando o ventre com certas cascas de árvore, o que lhes faziam esquecer a fome, até que viessem a comer outra vez, e assim desatavam a cinta vegetal.

Como faziam para beber caso não encontrassem água com facilidade no delta do Parnaíba?

Na caatinga, ou mata branca, sabiam extrair água de plantas para matar a sede, como o mandacaru, croatá, xiquixique, palma e na barriguda. Na raiz do umbuzeiro, árvore-que-dá-de-beber, podiam retirar mais de mil litros.

Já os tremembés que viviam no delta do Parnaíba, no litoral do Piaui, podiam contar com coqueiros que forneciam tanto comida como água para beber.

Vimos acima que os tremembés usavam os dentes do tubarão como moeda de troca com os índios do interior. E um produto desta troca era a farinha de mandioca. Isto mostra que a farinha era uma especiaria valiosa.

Vamos fazer algumas perguntas agora sobre que produtos eram cultivados e como era feita a produção da farinha e procurar compreender sua importância para os tremembés.

O cultivo de Produtos pelos tremembés no delta do Parnaiba

Vamos continuar questionando Diderot Mavignier:

Que produtos eram cultivados pelos índios do interior que chamavam a atenção dos tremembés?

Os índios mais afastados do litoral cultivavam a mandioca, o amendoim, o milho, o feijão, a batata, o jerimum, o inhame e o fumo (pag. 48).

Quem desenvolvia a produção destes alimentos?

A tarefa era desenvolvida pelas mulheres, as cunhãs, que já recebiam a terra preparada pelos homens.

Como os índios sabiam o tempo de plantar?

Os índios sabiam o tempo de plantar pela posição das estrelas.

Com relação à mandioca, como era conhecida?

A mandioca, tida como pão da terra, consumida diariamente, tinha duas variedades: doce e amarga.

Como a mandioca amarga era consumida?

Depois de extrair dela o ácido cianídrico venenoso, faziam a farinha, que era conhecida entre os índios como “farinha de guerra”, levada em utensílios de palha forrados com folhas de cajueiro. Dela, faziam tapiocas e beijus, e destes faziam uma bebida fermentada chamada “caxiri”.

Tem outra bebida que era feita da mandioca?

Sim, a tiquira.

Que era feita de raízes da mandioca que eram enterradas em grandes covas, deixadas debaixo da terra, por vezes durante anos para posterior consumo. Desta raiz, faziam farinhas e tiquira, bebida que pinga, obtida a partir do beiju fermentado.

O que os índios acreditavam que a tiquira podia causar?

Acreditavam, que embriagados por esta bebida, não podiam molhar a cabeça e nem tomar banho, correndo o risco de morrerem, ou ficarem aluados.

Como a tiquira é reconhecida hoje?

A tiquira é considerada a primeira cachaça do Brasil, pois já era produzida antes de 1500, quando os europeus trouxeram a cana de açúcar.

Como era extraído o ácido cianídrico da mandioca amarga para poder fazer uma farinha saudável?

Para responder esta pergunta, Mavignier cita Gabriel Soares de Sousa (pag. 50):

Para se aproveitarem, os índios e mais gente, destas raízes, depois de arrancadas rapam-nas muito bem até ficarem alvíssimas, o que fazem com cascas de ostras, e depois de bem lavadas, ralam-nas em pedra ou ralo, que para isso têm, e, depois de bem raladas, espremem esta massa em um engenho de palma, a que chamam de “tapeti”.

E como era fabricado este tapeti?

Tapeti ou tipiti, era confeccionado com fibra de tucum ou buriti, era utilizado para extrair o ácido cianídrico da mandioca amarga, também chamada de brava.

Era produzido algum outro produto além da farinha a partir desse processo com o tapiti?

Sim, depois de três ou mais dias, feita em bolos, era chamada de “cariman”, a puba utilizada na feitura de papas ou mingaus.

Tem algum outro tipo de farinha que era muito apreciada pelos tremembés?

Sim, a farinha feita da polpa seca, que os índios preferiam a qualquer outra como iguaria.

Como o caju era chamado pelo tremembés?

O chamavam de “Pirajá”, que quer dizer fruta do peixe. O tempo do caju era o mesmo do aparecimento de muito peixe na costa, e os índios supunham que era para comer essa fruta (pag. 52).

O Caju e a Astronomia para os Tremembés no delta do Parnaíba

O caju tinha alguma relação com astronomia?

A safra do caju servia para se contar os anos, que também eram acompanhados pela lunação: eles olhavam para as fases da lua, e alguns a festejavam em certas conjunções, porque essa observação lhes servia tanto para os plantios, como para o corte das madeiras de que faziam suas enormes canoas, casas, instrumentos musicais, domesticos e de guerra. Os índios usavam um amuleto feito de osso polido em formato de meia lua, pois imaginavam a proteção deste astro.

Esse conhecimento tremembé influenciou o colonizador ao chegar no delta do Parnaiba?

Sim, é deles a observação confirmada pelos fazendeiros, que as madeiras, para que durem, hão de ser cortadas na fase da lua minguante, que, se o forem em outro tempo, facilmente emperram e apodrecem. Na fase minguante plantavam a mandioca e os carás, e na lua nova o milho, os feijões e a cana. (pag. 52)

Assim como a farinha de mandioca, outra especiaria era cara para os tremembés do litoral. Nas trocas pelos dentes de tubarão, sua moeda forte, buscavam também pelo tabaco ou o fumo. Para os índios o fumo era chamado de “petim”, uma de suas delícias e mimos. Deitados em suas redes pitavam por horas (pag. 53).

Mas qual era a importância maior do fumo para os índios?

Nos rituais, os pajés defumavam a comunidade sorvendo fumaça pelas ocas, entravam em transe e pregavam as excelências de uma terra de imortalidade e abundância onde viviam os mortos.

Até aqui nós destacamos algumas características socioeconômicas dos tremembés. agora vamos destacar um pouco de seus hábitos e comportamentos. Iniciando pela forma como os tremembés se enfeitavam.

Hábitos e Comportamentos dos Tremembés no delta do Parnaíba

Segundo Mavignier(pag. 54 e 55):

Os tremembés cortavam os cabelos em formato de coroa-de-frade, fazendo isso com uso de conchas com os fios apoiados em pedra. Em algumas tribos, os índios ostentavam grandes cabeleiras. Usavam colares feitos de dentes de macacos e outros animais. Era comum a prática de depilação, a pintura corporal e a tatuagem. Pintavam-se usando o corante vermelho do urucum, e o azul-negro fornecido pelo jenipapo.

E como era a casa, a mobília, o interior de uma casa do Tremembé?

O mobiliário de cada família era muito reduzido. O elemento mais importante era a rede, confeccionada de palha, trançada com bastante habilidade. Podiam ser também confeccionadas com a fibra das folhas do buriti, ou tucum. A fabricação das cordas era tarefa dos homens que sabiam tecer fios muito longos e fortes, armazenados em novelos que podiam ser negociados com tribos vizinhas. Para decoração desses utensílios, se valiam de pigmentos minerais e vegetais.

Que tipo de utensílios os tremembés fabricavam?

Da árvore chamada cuieira faziam suas cumbucas onde a índia levava suas bugigangas, ou reserva de água. Os tremembés fabricavam objetos cerâmicos, misturando ao barro, areia, ossos, cinzas e conchas, e com isso davam às peças a consistência e resistência desejadas.

E como se vestiam, que tipo de vestuários os tremembés usavam?

Em regra geral, os tremembés andavam nus ou seminus, havendo variantes segundo as épocas, em virtude da temperatura ardente e dos ventos que os obrigavam a modificar também a estrutura e a disposição de suas casas. Os elementos vestuários não passavam de tangas para os homens e a tipói para as mulheres, consistindo numa peça retangular bastante estreita, tecida com a mesma técnica das redes, com a qual cobriam os quadris.

E como funcionavam essa tanga e esse tipói?

Tanto as tangas, como o tipói funcionavam mais como adorno que como vestimenta, que eram usadas à chegada de homens brancos, na aldeia. Entre as mães, as mehi, o tipói era suficientemente largo para envolver em parte o corpo e as auxiliava no transporte das crianças.

Como se vestiam os índios quando iam à guerra?

Os homens quando iam às guerras, geralmente, cobriam o corpo de penas de guará, arara, papagaio e perequito, formando formosas fantasias. Era o momento de se distinguir o grande chefe que ia à frente, já que normalmente todos andavam nus.

Como era o respeito em relação ao chefe da aldeia?

Nas batalhas, o chefe era bastante respeitado e a tribo lhe era muito submissa e obediente às suas ordens. Ao regressarem do combate, em casa e longe do inimigo, o chefe não era mais tão honrado. Na vida cotidiana, as regalias do cacique eram insignificantes, apenas gozava de poucas primazias, como por exemplo: quando da mudança da taba, ele era o primeiro a escolher o local de sua oca, ou poder fazer a refeição deitado na sua rede, enquanto os outros se alimentavam acocorados. Como o grande guerreiro da tribo, poderia ter mais de vinte esposas.

Com relação às crianças como eram cuidadas?

Os cuidados dispensados às crianças eram deveres de todos, não só dos pais, o merus. Os curumins, crianças indígenas, gostavam de imitar o canto dos pássaros e bem cedo aprendiam a nadar, o que acontecia logo que começavam a andar.

E quando os meninos entravam na vida adulta?

Os pais os faziam homens aos sete ou oito anos de idade, colocando ossos nas orelhas e no lábio inferior, sinal de virilidade. Logo cedo, aprendiam a usar o arco, a flecha, o arsenal de guerra dos pais.

E as meninas como viviam?

As meninas auxiliavam as índias mais velhas na agricultura, nos afazeres domésticos, e na cestaria que era confeccionada com cipós, na qual os índios transportavam farinha e alimentos.

Como acontecia a passagem para a vida adulta?

Com a chegada da puberdade para os jovens, aconteciam os ritos de passagem. Os candidatos submetiam-se a certas provas de coragem que marcavam a ascensão da menina à posição de mulher, apta para o casamento, e do rapaz para a categoria de guerreiro, pronto para assumir as responsabilidades e compartilhar os privilégios da classe dos adultos.

Como aconteciam os casamentos entre os tremembés?

Geralmente as mulheres casavam muito cedo. O matrimônio se fazia aos oito ou nove anos, porém a mulher ficava na casa dos pais até a puberdade, tendo o marido a obrigação de sustentá-la. O matrimônio era feito mediante luta contra outras tribos ou grupos sociais, ou a compra da eleita aos seus pais. A aceitação dos presentes que o pretendente levava, por parte dos pais da noiva, implicava, de fato, a realização do casamento.

O índio podia casar com várias mulheres?

A poligamia era comum, mas dependia da capacidade do índio para atuar como chefe da família, caçador, pescador e, sobretudo, como guerreiro.

Qual era o costume do pai quando nascia uma criança?

A couvade era o costume pelo qual o pai se recolhia à rede após o nascimento do filho, reconhecendo a paternidade e evitando malefícios ao recém-nascido, tendo que se submeter a restrições alimentares e ritos. Para o índio, era entendido que o filho devia ser unicamente do pai. À mãe, cabia apenas a missão de gerar, parir e nutrir.

Aspectos Ritualísticos dos tremembés no delta do Parnaíba

A partir de agora vamos falar dos aspectos ritualísticos dos tremembés. Um dos aspectos culturais mais difíceis de compreender na modernidade. Mas é importante saber que não podemos comparar ou julgar costumes que foram milenares a esses povos fazendo anacronismo, isto é, trazer um valor de época passada e aplicá-lo no agora como se fosse atual.

Vamos iniciar pela antropofagia, comum em muitas tradições dos povos nativos dos vários cantos do planeta.

O que é a antropofagia?

O ritual da antropofagia consistia na consumação dos restos dos inimigos mortos, principalmente portugueses e tupiniquins, em meio a grandes festas e danças. Acreditavam que as boas qualidades dos prisioneiros passariam para quem os comesse.

Como eram os tremembés em relação à antropofagia?

Os tremembés do delta do Parnaíba eram endocanibalistas, pois tinham o costume de consumir os corpos de parentes mortos. Ao nascer uma criança, cortavam o cordão umbilical que depois de cozinhado, era consumido pela mãe. O parto era feito pela mãe do pai da criança. Se a mulher abortasse, o feto era rapidamente devorado, sendo os ossos ralados, reduzidos a pó e guardados. No caso de nascimentos gêmeos, o último a vir ao mundo era sacrificado. Se fosse de sexos diferentes, matavam a menina (pag. 61).

Como as mulheres tratavam os seu filhos e os filhotes de animais?

Do momento em que a criança vinha ao mundo, ao tempo em que pudesse se defender a andar com os próprios pés, a mãe jamais largava seu rebento.

As mulheres indígenas tinham muito apreço pelos filhotes de animais, como os de macacos, porco-do-mato, preguiça e papagaio. Alimentam esses filhotes como fossem seus, dando-os de mamar em seu próprio peito, ou passando-lhes pela boca a comida já mastigada. Assim, os bichos passavam a ser considerados membros da família, e não eram criados para o trabalho ou consumo.

No aspecto religioso, em que os tremembés acreditavam?

Os tremembés acreditavam num ser criador de todas as coisas chamado moña, mas também tinham como deus principal a constelação da Ursa Maior, a huracã.

Que tipo de adoração os tremembés tinham?

Nutriam ódio a raposa, causadora da desunião entre a constelação protetora e os tremembés. Adoravam o deu tupã, representado pelo sol, relâmpago e no fogo. As estrelas eram mães do fogo, e arci era a aurora. Adoravam jaci, a lua, coaraci, o sol, filho de Araci, e outras divindades que protegiam as águas, as florestas e os animais.

Que outras divindades faziam parte da mitologia dos tremembés?

Jaci se dividia em duas outras divindades sob sua subordinação: cairé, a lua cheia; e caititi, a lua nova. O iapuru protegia os pássaros; o caipora, os animais; o curupira, as selvas, sendo o gênio tutelar das florestas que castigava os que a destruíam e premiava os que a protegiam e respeitavam; o saci-pererê vigiava a vizinhança das casas; mboia guardava as donzelas; jurupari era o espírito do mal e da maldade, principalmente para aqueles que sacrificavam animais que mamam e alimentam, ou o pássaro que choca ou cria, e sua aparição anunciava a morte.

Com relação à morte, como os tremembés se comportavam?

Os tremembés sepultavam seus mortos em urnas de cerâmica, ou em covas redondas e profundas, método de enterro direto no solo. Mas algumas tribos, depois de passado algum tempo do sepultamento, recolhiam os ossos de defunto e realizavam novo enterro em urnas de barro. A profundidade da cova e a quebra dos braços e pernas do morto garantiram aos tremembés que o falecido não retornaria para incomodá-los. Para isso queimavam a casa onde vivia o defunto e, no caso de chefe, toda a aldeia era abandonada, pois se tornava uma aldeia com males.

Como os tremembés tratavam do respeito do direito do outro?

As principais manifestações de direito dos tremembés eram a vingança de sangue, o comunismo alimentar e o respeito às fronteiras. A terra era de todos e o produto do trabalho era dividido entre a comunidade. Não havia ricos, nem pobres.

Para fechar nosso temática sobre os nossos antepassados tremembés vamos destacar o que Pero Magalhães Gândova diz em seu livro a História da Província de Santa Cruz:

Em cada casa desta vivem todos muito conformes, sem haver nunca entre eles nenhuma diferença; antes são tão amigos uns do outros, que o que é de um é de todos, e sempre de qualquer coisa que um coma por pequena que seja, todos os circundantes hão de participar dela (pag. 64)

CONCLUSÃO

Finalizamos este item destacando que são muitos os traços que herdamos dos povos tremembés do delta do Parnaíba. Infelizmente nem sabemos diferenciar os traços culturais que nos envolve. São muitas as influências que nos envolvem, mas com este pequeno texto, esperamos que você consiga associar a muitos aspectos que temos em nosso cotidiano.

Os tremembés foram exterminados ou miscigenados pelos colonizadores, mas o que se sabe é que, segundo a pesquisadora Magalhães: é uma expedição comandada por Vital Maciel Parente, em 1679, promoveu a destruição dos Tremembés, não tendo sido poupadas nem mesmo as crianças, episódio macabro narrado ao príncipe regente pelo Governador do Maranhão, Ignácio Coelho de Silva, através de uma carta com data de 22 de setembro daquele ano (Pereira da Costa, 1909). A motivação deste episódio teria sido a alegação, feita por aquele governador, de que os Tremembés teriam devorado alguns náufragos, em 1674.

E assim os tremembés foram exterminados e o que nos resta são pequenos fragmentos de relatos ou de reclamações por parte do colonizador que ocupou o delta do Parnaíba a partir de então.

Agradecer ao Pesquisador Diderot, por ter escrito sobre esse povo, sua contribução vai ser replicada por muito tempo ainda.

Espero que tenha gostado!

Deixe seu comentário, isso ajuda a direcionar melhor nosso trabalho.

Siga lendo outras postagens, veja outras categorias na página inicial.

Obrigado!!!

Fonte

Mavignier, Diderot

A Provincía dos Tremembés / Parnaiba: Gráfica e Editora Sieart, 2017

Magalhães, Sônia Maria Campelo

A arte rupestre do centro norte do Piauí: Indícios de narrativas icônicas, 2011.

Tese de Doutorado pela Univ. Federal Fluminesse. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Departamento de História, 2011.

5 respostas

Meu nome é Victor Henrique pertenço a etnia Tremembé, como um dos poucos que pertence a antiga aldeia do delta do parnaiba minha família vem de lá, sofrendo com o colonialismo meu avô e seus irmãos deixaram a cultura que seus pais o deixaram, mas não deixamos de ser Tremembés e ainda iremos retomar oq é nosso por direito originário

Que beleza sua consciência, é preciso de pesquisas para se identificar as influências desse povo em nosso dia a dia.

Parabéns, Mauricio pela iniciativa de compartilhar para o mundo a origem da nossa gente. Eu me sinto descendente de Tremembé. E tenho profundo orgulho da etnia que continue minhas raizes. Avante!

Como é maravilhoso ler o comentário de um parente com tamanha consciência de quem é e de onde vieram seus antepassados. Parabéns, Victor!